2025年1月19日上午九点二十分,有源书院第197次会讲活动在西宁市图书馆举行。此次会讲的主讲人是李成林博士,会讲主题为:《红楼梦》第一回里的两个神话故事。本次会讲由苏青老师主持。

李成林,中国古代文学专业博士,青海师范大学文学院副院长,中国红楼梦学会理事。发表《中国画的点染与宋词》等论文多篇,出版《汉书文学个性初探》专著一部。

李成林老师讲到,《红楼梦》是之于中国人的心灵史、审美史,王国维在《红楼梦评论》中评价其为彻头彻尾的悲剧。在四大名著中,《红楼梦》对人们的冲击力是最强的,最伟大的一部小说。这是因为《红楼梦》中有着能够穿越时空的审美的穿透力,能够直达人心。穿透力来自它的悲剧力量。中国人是一个精神刚强而内心柔软的民族,通过嵇康《琴赋》中“称其才干,则以危苦为上;赋其声音,则以悲哀为主;美其感化,则以垂涕为贵。”和钱钟书《管锥篇》中“奏乐以生悲为善音,听乐以能悲为知音。”来阐释以悲为美的民族审美心理。通过《诗经·七月》和秦腔艺术向我们展示古代与现代文学思想碰撞所反映的内心柔软和悲悯情怀。

《红楼梦》以其丰富性、诗意性、深刻性、亲切性走进人们的心里。

1.丰富性

丰富性表现在小说内容和它所塑造的人物。从内容上看,《红楼梦》全景式展示了一个贵族大家庭的园林、建筑、饮、煮茶、吟诗、作画、灯谜、戏目、酒令、省亲、婚丧、医药、科举、占卜、参禅……几乎涵盖了中国人物质和精神生活的方方面面,而且每一个方面的内容都有其依据,并由此辐射到官场、寺庙、学堂、里巷、乡村等广阔的社会图景,由点及面,纵横交叉,是一个全景式中国文化的全息图影;从塑造的人物上看,所有的人物和情节都具有唯一性,是无可替代的。富贵如贾母,村俗如刘姥姥、伶俐如黛玉、圆润如宝钗、精明如凤姐、爽直如湘云、哀苦如香菱、放浪而坚贞如尤三姐、淫荡而明理如多姑娘。

2.诗意性

李老师截取书中第五十回芦雪庵争联即景诗 暖香坞雅制春灯谜的片段带领大家一同感受小说的诗意性,摘录如下:

“贾母笑着,搀了凤姐的手,仍旧上轿,带着众人,说笑出了夹道东门。一看四面粉妆银砌,忽见宝琴披着凫靥裘站在山坡上遥等,身后一个丫鬟抱着一瓶红梅。众人都笑道:“少了两个人,他却在这里等着,也弄梅花去了。”贾母喜的忙笑道:“你们瞧,这山坡上配上他的这个人品,又是这件衣裳,后头又是这梅花,像个什么?”众人都笑道:“就像老太太屋里挂的仇十洲画的《双艳图》。”

开头“贾母笑着”让刚刚晴雪的寒冷有了浓浓的暖意和温馨;“四面粉妆银砌”应和了天清地白的雪景,“遥”字拉开空间和视线,再配上宝琴和身后的丫鬟,画面感极强,最妙的是丫鬟抱着“一瓶红梅”。除此之外,还有如黛玉葬花,宝钗扑蝶,湘云醉卧,香菱学诗等等,不胜枚举。所谓的诗意性指的是小说沉淀而来的诗人气质,诗情画意、诗的唯美与高雅,诗的含蓄与朦胧,诗的感伤与悲怆,都能通过字里行间叩击人们的心灵。

3.深刻性:

是一部心灵史,之所以独特是因为它展现的是女儿世界、女性精神映照下的心灵史!最具代表性的是宝玉的心灵史,同时也是我们所有人的心灵史,正如鲁迅先生所说:“一部《红楼梦》,经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事。”

4.亲切性:

对很多人来说,红楼梦这本书不是容易读的。但其亲切在于家族、日常、人物形象和语言(方言)。家族是中国人最深的文化基因;家庭、闺阁、人情、礼节,这些都是中国人熟悉的日常;小说中的人物早已超越作品之外,成为中国人乐于谈论、欣赏、比较的独立的审美对象,譬如对宝玉的塑造已经达到了似真而幻、幻而复真的超妙境界,他厌弃礼数,回归心灵,单纯、率真,深深契合于悠久的中国传统文化中人们对“自由的心灵徜徉人间,张扬的个性得到尊重”的向往,同时也是对老庄和禅宗的精神旨趣、审美意境的皈依;语言上主要围绕现在还留在青海方言中的部分,譬如“阿物儿、款款、酽酽的、古记儿、顶缸、心疼”等等。

接下来李老师寻根溯源,通过作者曹雪芹跌宕起伏的一生,向我们阐释曹雪芹与“贾宝玉”之间的相似之处。曹雪芹的曾祖父曹玺任江宁织造;曾祖母孙氏做过康熙帝的保姆;祖父曹寅做过康熙帝的伴读和御前侍卫,后任江宁织造,兼任两淮巡盐监察御史,极受康熙宠幸,曹家渐成江南极富极贵之家。雍正六年(1728年),曹家因亏空获罪被抄家,曹雪芹随家人迁回北京老宅。乾隆十二年移居北京西郊,《红楼梦》就是在此处写成的“披阅十载,增删五次”。乾隆二十七年(1762年),曹雪芹48岁,因幼子夭亡卧床不起,在北京“泪尽而逝”。

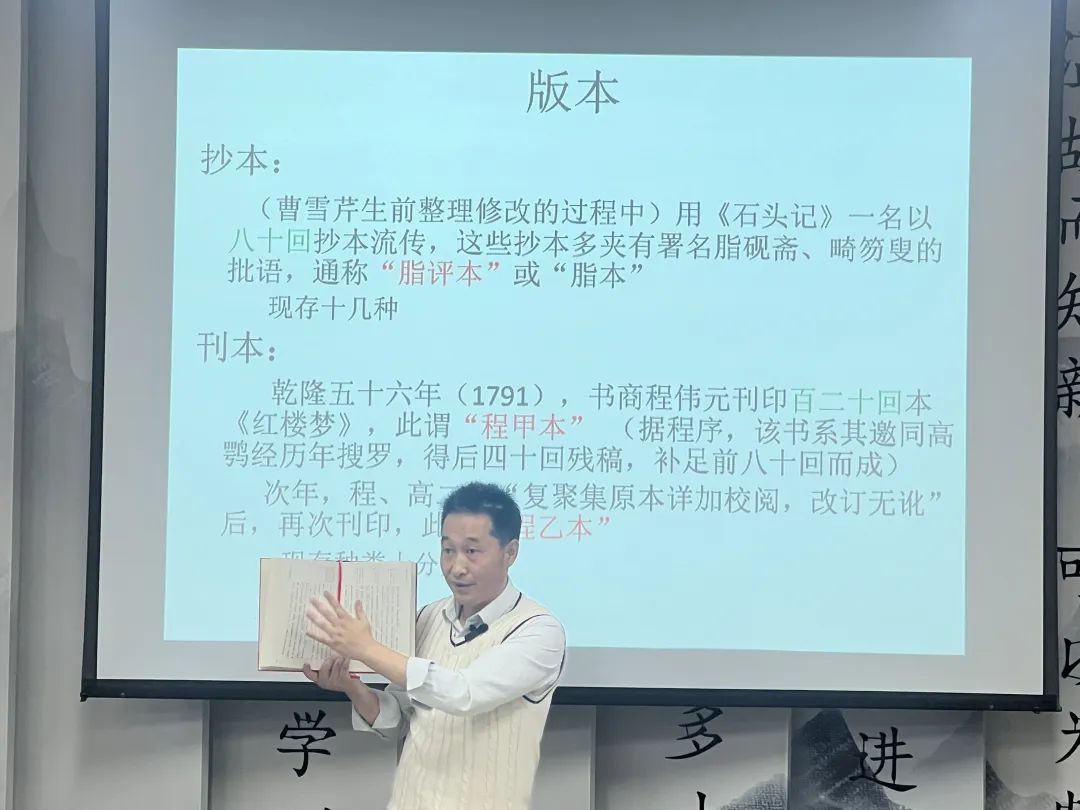

总体而言,《红楼梦》是一部呕心沥血之作,对命运、心灵、宗教、人生的极致思考,是中国文化的万千气象,是天地间第一等大书!随后李老师介绍了《红楼梦》的两个版本,抄本和刊本。抄本指的是(曹雪芹生前整理修改的过程中)用《石头记》一名以八十回抄本流传,这些抄本多夹有署名脂砚斋、畸笏叟的批语,通称脂评本”或“脂本”,现存十几种;刊本指的是乾隆五十六年 (1791),书商程伟元刊印百二十回本《红楼梦》,此谓“程甲本”(据程序,该书系其邀同高鹗经历年搜罗,得后四十回残稿,补足前八十回而成),次年,程、高二人“复聚集原本详加校阅,改订无讹”后,再次刊印,此谓“程乙本”,现存种类繁多。并就如何评价程本后四十回谈了自己的看法,他认为,艺术水准总体上确实不如前八十回,但在一些大关目,比如贾府败亡、抄家,黛玉之死等,颇见才情和功力,保全了全书浓烈的悲剧氛围,远高于其他名目繁多的所谓 “圆梦”续作。

李老师带领书友们共读第一回甄士隐梦幻识通灵 贾雨村风尘怀闺秀内容。解读了无材补天和木石前盟两个神话故事所带来的极致的隐喻和象征,展现了烟云模糊之美,也给人亲近红楼梦之感。

在无材补天这一神话故事中,李老师向大家介绍了女娲、大荒山无稽崖、青埂峰、高经十二丈,方经二十四丈顽石三万六千五百零一块,两个独特的人物,癞头和尚和跛足道人,他二人疯疯癫癫挥霍谈笑,既独立于故事之外,又牵引、推动着故事发展。还有一个值得注意的是空空道人。

接下来从绛珠仙草和神瑛侍者的身份、二人之间灌溉与还泪的故事以及太虚幻境三个方面解读木石前盟。

绛珠仙草的“绛”字,《说文解字》中意为“大赤也”;脂批:“点红字”,是《红楼梦》中的第一抹颜色。赤瑕宫的瑕字,《说文解字》中意为“玉小赤曲”,脂批:“点红字”。神瑛侍者的瑛字,《说文解字》中意为“玉光也”。同时,宝玉爱红,从小居住的地方是“绛芸轩”,在大观园中住在“怡红院”,本人号“绛洞花主”,又叫“怡红公子”,平日里也爱穿红色衣服,更爱吃姑娘们嘴上红色的胭脂。甘露灌溉还泪的故事预示了痛彻心扉的悲剧结局,木石前盟终究抵不过金玉良缘和仕途经济的冲击,黛玉的以泪洗面,对宝玉而言是以泪洗心,当水做的女儿,用深情圣洁的泪水一次次洗濯宝玉的心,他在逐渐清醒,步步皈依。太虚幻境遥相对应人间的大观园,大观园也正对应着人们心中对美好爱情、美好人生的无尽向往的伊甸园,注定要在世俗世界的冲击下,烟消云散。正如《红楼梦》第一回中所说:“乐极悲生,人非物换,究竟是到头一梦,万境归空”。

苏青老师在总结时谈到两个神话故事带给自己的感受与思考。“无材补天”,那块被女娲遗弃,携着前世记忆的通灵宝玉,肩负着比三万六千五百块补天之石更大的使命,降落人间。灵石红尘走一遭,历尽世间辛酸悲欢,见证了贾府的兴衰荣辱,违背了传统的“修身齐家治国平天下”的愿望 ,而无用方为大用。“木石前盟”则是宝玉和黛玉三生三石的仙缘,一旦身落凡尘,注定了世俗的悲剧性,也寓意着人生中的缘分和乐善好施,知恩图报,因果轮转的佛家哲学。太虚幻境,茫茫大士,渺渺真人,一佛一道,两种哲学,梦幻的空间其实有许多自色悟空,超凡脱俗的灵性存在,老庄、禅宗微妙地阐释了人生的真谛和宇宙的奥秘。“甄士隐”,“贾雨村”,谐音寓意,一个代表出世,一个代表入世,“假作真时真亦假,无为有处有还无”,从繁华到幻灭,是生命的真相,也是镜花水月,万境归空的苍凉哲学。此外,我们仿佛也解读到了那些隐藏在文字背后的情感和智慧,譬如“叹年光过尽,功名未立,书生老去,机会方来”的怀才不遇之长叹;“繁华落尽,情深似海”的人生感慨。一部旷世之作,是对命运、心灵、宗教、人生的极致思考。

这堂讲座,李成林老师借《红楼梦》第一回中的两个神话故事,为书友们打开了《红楼梦》第一扇大门,引领我们走进一个充满魅力和奇幻的文学世界,回味无穷。期盼着李老师有机会再次引领书友们打开更多的红楼之门,体味“真事隐去,假语存焉”的深刻感悟与启示,领略古典文学之美。

网站首页

>

正文

网站首页

>

正文